解剖学は医療職なら誰しもが通る学問です。

それは人間の解剖学的な構造を知っておかないとその先の話をすることができないから。

かくいう私もまだまだ覚えることがたくさんあって苦戦中なのですが(笑)

解剖学と一括りにいっても様々な分野があります。

私たち作業療法士、理学療法士を目指す私たちは筋肉と骨などの整形について深く学んでいきます。

看護師さんたちは色々な分野を広く勉強するのですが、私たちは1つの分野に特化し、学んでいきます。

特に1年生の前期は筋肉の起始停止(筋肉がどこからどこについているか)をひたすら覚えたり、骨の部位を覚えたりして気が狂いそうになった思い出があります(笑)

そんなたくさん頑張って覚えたはずの起始停止も何も考えずに覚えていたからかただの暗記になってしまい、テストがおわったころには綺麗さっぱり忘れてしまっていました。

それは何のために、どの部位が、どうなっているのか、ということを意識し、イメージが不明確のまま覚えてしまったからだと思います。

だから、もし作業療法士や理学療法士になりたいと考えている学生の方がいるなら入学する前に少しここで勉強してからどんなことをするのか、イメージしてくれれば1年の前期が少し楽になるかと思います。

また、現在勉強中の学生の方も参考にして頂けると幸いです。

さて、今回は解剖学の全体像を掴んでいくべく人間の全体がどうなっているのか見ていきましょう!

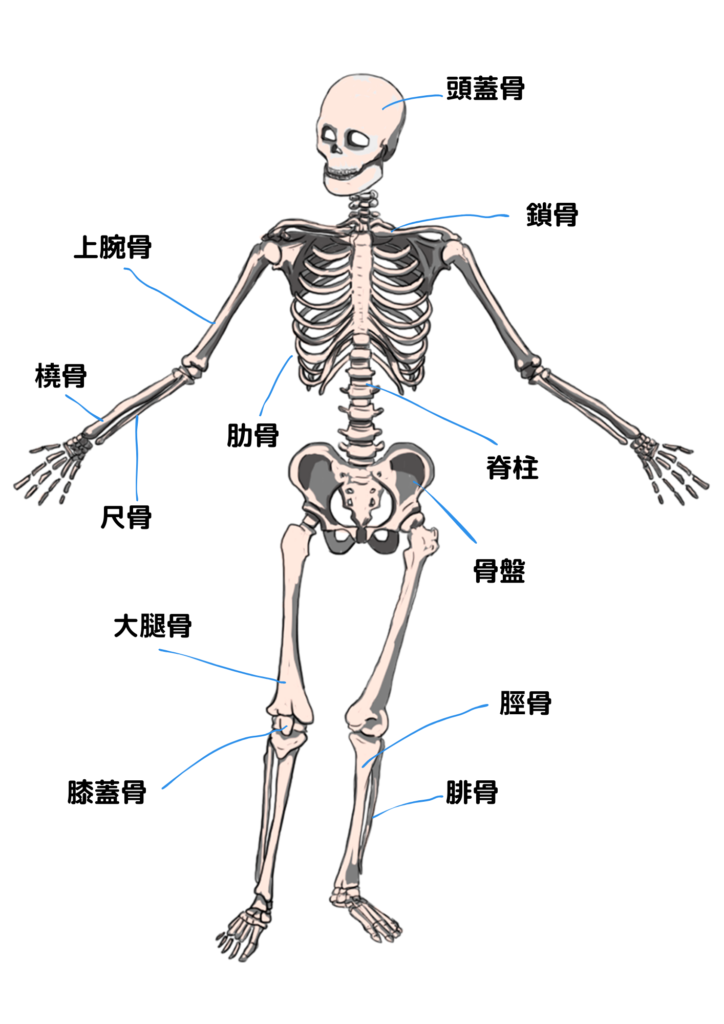

これは人間の骨の全体像です。

これくらいなら名前を知っている人も多いと思います。

もしかすると橈骨と尺骨、脛骨、腓骨はあまり聞かないかもしれませんね。

親指側の少し太い骨が橈骨、小指側の細めの骨が尺骨。足の親指側が脛骨、小指側が腓骨です。

筋肉がどっち側についているか言うときに手なら橈側や尺側と言ったりするので早めに位置関係は覚えておいた方がいいかもしれないですね。

割と名前がたくさんありますが、もっと細かくしていくともっと名前が増えてきます。

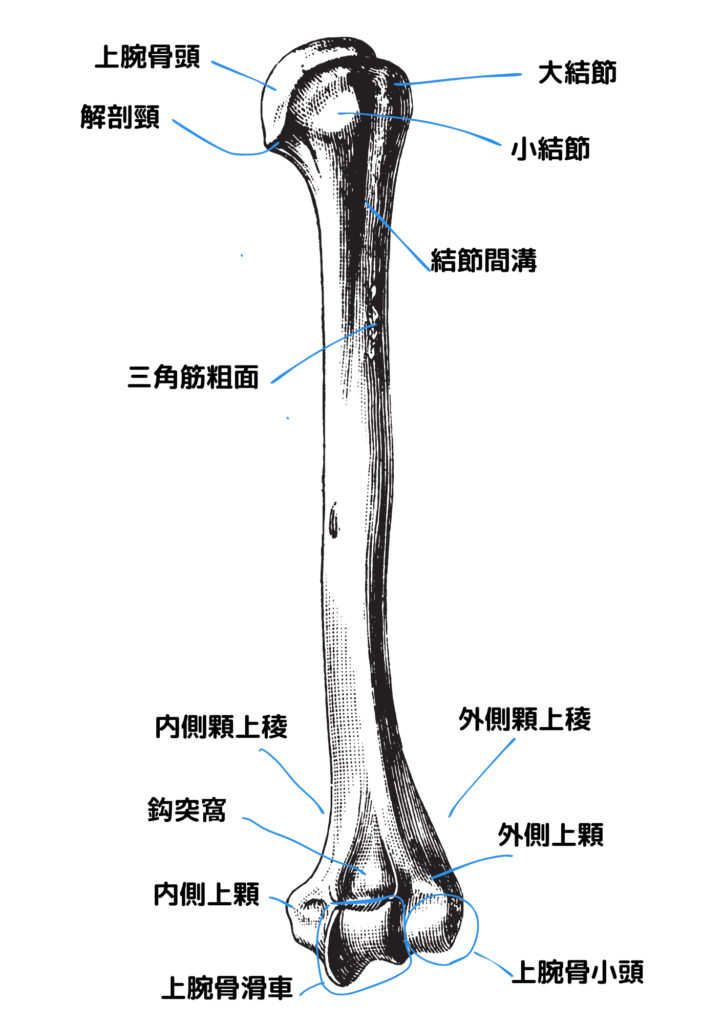

上腕骨(左腕の前から見た絵)だけをピックアップしてみました。

上腕骨だけでこれだけの名前がついてるんです!

いくつかまだ名前はありますが書きすぎると訳が分からなくなりそうだったので最小限にしておきました。

書かなかったものは5個だけなので心配しなくて大丈夫です!

解剖学的立位肢位(腕を垂らした状態で手のひらを前に向けて親指が外側に向くように立った状態)で人体の構造を見ることが基本となります。

その状態で前から見たときに見える上腕骨の骨の部位がこれだけあるわけですね。

ほんと難しくて頭がおかしくなりそうです(笑)

こういった具合に3年制専門学校の1年生の前期は知識をこれでもかと詰め込みます。

覚え方としてはプリントや教科書だけを見て書き写すのではなく、学校にある骨模型を触りながら部位を実際の目で見て確認し、1つ1つ明確なイメージを持って勉強していくことが大切になります。

前期でしっかり覚えていると後期やそれ以降の知識がスッと入りやすくなるはずです。

私と一緒に頑張っていきましょう!

今回は導入編ということで軽く説明をしました。

次回からは単元ごとに解説していきたいと思います。

次回もお楽しみに!(^▽^)/

コメント

XMyxtqvlSrQR

XzLcoWjHEUpVO